아사드 정권 축출 이후, ‘샴 해방기구(HTS)’의 수장 알 샤라(al Sharaa)가 과도 정부 대통령에 취임하면서 분열된 시리아의 통합을 추구하고 있다. 향후 시리아의 안정을 달성하기 위해 이슬람 국가(ISIS)의 재건 차단, 이스라엘과 튀르키예 간 충돌 방지, 쿠르드 세력의 안정적 통합이 핵심 변수로 떠오르고 있다. 특히, 미국, 사우디아라비아, 이스라엘, 튀르키예 등 주요 강대국들의 상이한 이해관계 속에서 트럼프 정부의 대시리아 정책 방향은 시리아의 미래를 결정할 핵심 요인이 될 것이다.

- 서울대학교 아시아연구소 아시아브리프

- 02-880-2087

- snuac.issuebrief@gmail.com

아사드 정권 축출 후, 시리아의 미래를 좌우할 주요 변수는?

시리아 과도 정부 대표 아흐마드 알 샤라(오른쪽)가 오만 외무부 대사(왼쪽)와 접견하고 있다. 출처: 오만 외교부(x.com/@FMofOman)

알 샤라 시리아 과도 정부 대통령(오른쪽, 촬영 당시 과도 정부 대표)가 오만 외무부 대사(왼쪽)와 접견하고 있다.출처: 오만 외교부(x.com/@FMofOman)

지난해 12월 8일, 반군이 시리아의 수도 다마스쿠스를 점령하며 아사드 정권이 축출되고, ‘샴 해방기구(하이아트 타흐리르 앗샴, HTS)’가 새로운 집권 세력으로 등장했다. 반군 최후의 보루로 불렸던 이들립 지역의 HTS 중심 세력들이 임시정부를 운영해 오다 2025년 1월 29일 HTS 수장 아흐마드 알 샤라(Ahmed al-Sharaa)가 과도 정부의 대통령으로 취임하였다. 알 샤라는 새로운 시리아 창건을 기치로 내걸고 오랜 내전으로 파편화된 시리아의 통합을 모색하고 있다. 즉, 새 헌법의 제정과 기존의 모든 무장 조직 해체 후 정부 주도로 군사 조직을 재편성하여 분열된 시리아의 안정을 이룩하고자 한다. 하지만, 리비아에서 무아마르 카다피 숙청 이후 과도기 정부가 혼란의 소용돌이로 빠져들었듯이 시리아의 안정은 험난한 여정을 예고하고 있다. 앞으로 시리아의 미래를 좌우할 변수는 어떠한 것들이 있을까?

시리아 안정을 위한 세 가지 변수

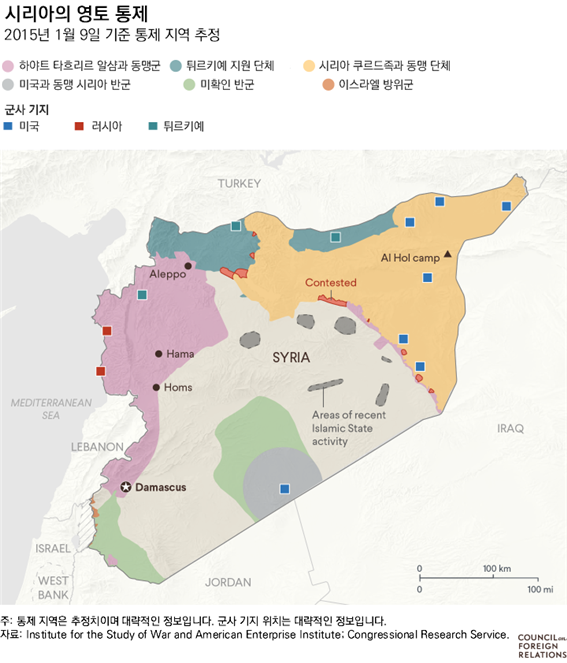

첫째, 시리아의 정치적 불안정을 틈타 이슬람 국가(ISIS: Islamic State of Iraq and Syria)가 부활할 수 있다. 2025년 1월 마코 루비오 미국 국무장관은 ISIS가 여전히 심각한 위협이 되고 있으므로 워싱턴은 ISIS와의 전쟁에서 협력했던 쿠르드 중심의 시리아민주군(SDF: Syrian Democratic Forces)과의 협력을 지속할 것이라고 밝혔다. 실제 2024년 상반기 ISIS가 시리아에서 자행한 테러 공격의 횟수는 2023년 같은 기간 대비 두 배 이상 증가한 것으로 나타난다.

ISIS의 재건 가능성은 튀르키예와 SDF 간의 갈등 탓에 더욱 증가한다. 튀르키예는 SDF를 쿠르드노동자당(PKK: Kurdistan Workers’ Party)의 연장선에 있는 조직으로 인식하며 테러 단체로 지정했다. 이에 튀르키예는 자신들의 대리자로 활동하는 시리아국가군(SNA: Syrian National Army)을 활용해 SDF에 대항하려 한다. 하지만, 미국이 후원해 온 SDF는 ISIS에 맞서는 핵심 전력으로 기능해 왔다. 현재 약 8,000명 이상의 ISIS 조직원들이 SDF가 운영하는 시리아 내 구금 시설에 수감 중이다. 따라서, 튀르키예와 SDF 간 충돌 심화는 자칫 SDF가 SNA와 ISIS라는 두 개의 전선에 맞닥뜨리는 상황을 창출함으로써 ISIS 재건의 호기로 작용할 가능성이 있다.

또한, 시리아 내에는 여전히 ISIS 추종자들이 활동 중으로 미국은 시리아에서 ISIS 격퇴를 위한 작전을 수행해 왔다. 2025년 1월 16일, 미국 중부사령부(CENTCOM: U.S. Central Command) 마이클 쿠릴라(Michael Kurilla) 사령관은 시리아를 방문하고 ISIS 재건을 막기 위한 작전을 지속하겠다는 의지를 피력했다. 이러한 맥락에서 향후 시리아 정세의 안정을 위해서 ISIS 재건 가능성을 차단하는 것은 핵심 과제로 볼 수 있다.

출처: Council on Foreign Relations(https://www.cfr.org/expert-brief/will-shake-syria-undermine-fight-against-isis)

둘째, 시리아 문제로 인해 이스라엘과 튀르키예 간 충돌이 격화될 가능성이 있다. 아사드 정권 붕괴 이후 이스라엘은 1974년 이스라엘-시리아 철군 협정에 따라 설정된 국경선을 부정하며 골란 고원의 비무장지대와 전략적 요충지인 헤브론 산을 차지했다. 이에 따라 1973년 제4차 중동전쟁 이후 미국 키신저 국무장관의 셔틀외교 성과로 체결된 철군 협정은 파기되었다. 튀르키예는 이스라엘의 이 같은 행동 비판에 앞장서고 있다. 2025년 1월 레제프 타이이프 에르도안(Recep Tayyip Erdogan) 튀르키예 대통령은 이스라엘군이 시리아 영토에서 철군해야 한다고 말했으며, 이에 대해 이스라엘 외교부는 튀르키예가 시리아에서 제국주의적 행위자가 되고 있다며 맞받아쳤다. 향후 돌발 상황이 발생한다면 이스라엘과 튀르키예가 골란 고원 등 시리아 국경 지대에서 충돌할 수 있다는 평가가 나온다.

이스라엘-튀르키예 갈등의 기폭제는 시리아 내 쿠르드 문제이다. 기디온 사르(Gideon Sa’ar) 이스라엘 외무장관은 튀르키예의 시리아 내 쿠르드 적대시 정책에 반대한다는 사실을 분명히 밝혔다. 아사드 정권이 붕괴하자 이스라엘 정부는 시리아의 쿠르드 인민수비대(YPG: People’s Protection Units)와 대화 채널을 구축하고, YPG를 지원하고 있다. 이스라엘의 YPG 지원은 튀르키예와의 갈등을 촉발시킬 수 있으므로 이스라엘과 튀르키예 양국과 동맹 관계를 구축한 미국이 긴장 완화에 역할을 담당해야 할 것으로 보인다.

셋째, 쿠르드 내부 분열 속에서 쿠르드 세력을 어떻게 새로운 시리아에 안정적으로 통합시킬 것인가?라는 질문이다. 현재 시리아 쿠르드 정치 집단은 민주연합당(PYD: Democratic Union Party)과 쿠르드 국민회의(KNC: Kurdish National Council)로 분열된 상황이다. 시리아 내 최대 쿠르드 정치 세력인 진보적 성향의 민주연합당(PYD)은 PKK의 지도자 압둘라 외잘란(Abdullah Öcalan)을 추종하며 튀르키예와 대립한다. 반면 보수적 성향의 KNC는 이라크 내 쿠르드 자치정부(KRG: Kurdistan Regional Government)와 쿠르드 민주당(KDP: Kurdish Democratic Party)은 물론 튀르키예와도 비교적 우호 관계를 맺고 있다. 여기에 PYD의 군사조직 YPG와 KDP가 후원하는 군사조직 로자바 페쉬메르가(Rojava Peshmerga)는 상호 협력을 꺼리고 있다. 이런 가운데 2025년 1월 16일 KDP 당수 마수드 바르자니(Masoud Barzani)와 SDF 사령관 마즐룸 압디(Mazloum Abdi) 간 회담이 개최되어 쿠르드 내부 갈등 완화의 조짐도 나타나고 있다.

이렇게 시리아 쿠르드 정파 간 복잡한 내부 분열 속에서 알 샤라 정부의 쿠르드 통합 정책의 향방에 관심이 집중된다. 새 시리아 정부는 PYD가 통제하는 석유 매장지역을 차지하려 하며, 연방제를 포함해 어떠한 형태로든 쿠르드 지역의 자치를 허용할 수 없다는 입장이다. 이 과정에서 시리아 신정부는 쿠르드인들을 달래기 위한 유화적 제스처를 보이고 있다. 일례로 아사드 알 샤이바이 시리아 외무장관은 소셜미디어에 이례적으로 쿠르드어로 글을 올리며, 시리아에서 쿠르드인들이 갖는 중요성을 언급했다.

하지만, PYD는 신정부의 군조직에 YPG가 편입될 경우 개별 전투원 단위가 아니라 독립적 군사 조직으로 들어가야 한다며 신중한 입장을 견지하고 있다. 특히, PYD와 KNC 간의 균열 양상도 신정부의 쿠르드 통합을 더 어렵게 만드는 요인으로 작용한다. 여기에 쿠르드인들은 시리아의 새로운 헌법에 자신들의 권리가 보장되고, 아사드 정권하에서 소외되었던 쿠르드인 거주 지역 개발이 한층 강화되어야 한다는 입장이다. 따라서 시리아의 안정은 신정부가 쿠르드와의 상충된 이해관계를 조율하여 어떻게 통합을 달성하느냐에 크게 영향받을 것으로 보인다.

시리아의 미래를 좌우할 강대국들의 이해관계

무엇보다 시리아의 미래는 시리아 스스로에 의해 결정되기보다 미국, 사우디아라비아, 이스라엘, 튀르키예 등 역내외 주요 강대국들의 이해관계에 크게 좌우될 것으로 전망된다. 시리아의 안정화를 모색하기 위해 2024년 12월 14일 요르단 아카바 회의에 이어 2025년 1월 28일 사우디아라비아 리야드에서 서방 및 중동 국가 대표들이 참석한 회의가 열렸다. 향후 국제사회의 후속 논의 속에서 관련 당사국 간 견해차를 극복하고, 합의를 이끌어낼 수 있을지가 관건이 된다. 무엇보다 트럼프 정부의 시리아에 대한 제재 해제를 포함한 정책 방향은 시리아의 미래에 지대한 영향을 미칠 것이다. 특히, 시리아에 배치된 미군의 운용 방향과 함께 본고에서 제시한 세 가지 변수와 관련해 트럼프 정부가 어떤 정책적 접근을 취할지가 시리아의 운명을 가를 핵심 요인이 될 것이다.

* 이 글의 내용은 아시아연구소나 서울대의 견해와 다를 수 있습니다.

Tag: 시리아, 알샤라, 쿠르드, 튀르키예, HTS,

이 글과 관련된 최신 자료

-

- Barkey, Henri J. (2025). “Will the Shake-up in Syria Undermine the Fight Against ISIS?” Council on Foreign Relations. January 9. https://www.cfr.org

- Heydemann, Steven (2025). “Syria needs sanctions relief now.” Brookings. January 15. https://www.brookings.edu

- Perthes, Volker (2025). “Don’t Let Geopolitics Ruin Syria’s Transition.” Foreign Affairs. January 24. https://www.foreignaffairs.com

- Rabinovich, Itamar, and Valensi, Carmit (2023). Syrian Requiem: The Civil War and Its Aftermath. Princeton University Press.

저자소개

김강석(yncho@snu.ac.kr)

현) 한국외국어대학교 아랍어과 교수

전) 한국국제정치학회 중동아프리카 연구분과위원장, 단국대학교 GCC국가연구소 연구원

<주요 저서와 논문>

“이스라엘-하마스의 전쟁의 배경과 주요 쟁점” 『중동문제연구』 23(2), 2024.

“하마스의 변화된 정체성과 2023년 이스라엘 공격: 온건화에서 공세적 전환 배경 분석” (공저), 『지중해지역연구』 26(2), 2024.

『아랍의 봄 그 후 10년의 흐름』 (공저), (서울대학교 출판문화원, 2022).

『주권과 비교지역질서』 (공저), (사회평론 아카데미. 2020).