2025년에 세계를 지배하는 단어는 “불확실성”이다. 확실해 보이는 것이라고는 미중 패권경쟁의 격화와 미국의 고립주의 내지는 선별적 개입이 불러올 파장인데, 이 예측불가의 상황 자체를 트럼프는 이미 유효한 카드로 사용하고 있다. 24년 ‘정치의 해’를 넘긴 남아시아 각국은 정치적 격변을 초래한 구조적인 문제들을 안은 채 25년 ‘경제의 해’를 맞게 될 것이다. 지역패권국 인도는 BRICS를 넘어 글로벌사우스의 장에서 불확실성의 카드를 활용해 독립변수가 되고자 시도할 것이고, 다른 역내 국가들은 미국·중국·인도 삼각형의 무게중심을 향해 움직이겠지만 삼각형 자체가 항상 변하는지라 끝없는 여정에 묶여 있게 될 것으로 보인다. 대한민국에 남아시아는 다극구도의 세계질서에 대응하는 능력을 평가받는 면접시험장이 될 것이다. 모르는 것과 불편한 것을 짚어 질문을 받게 될 상황이 예정되어 있다고 보인다.

- 서울대학교 아시아연구소 아시아브리프

- 02-880-2087

- snuac.issuebrief@gmail.com

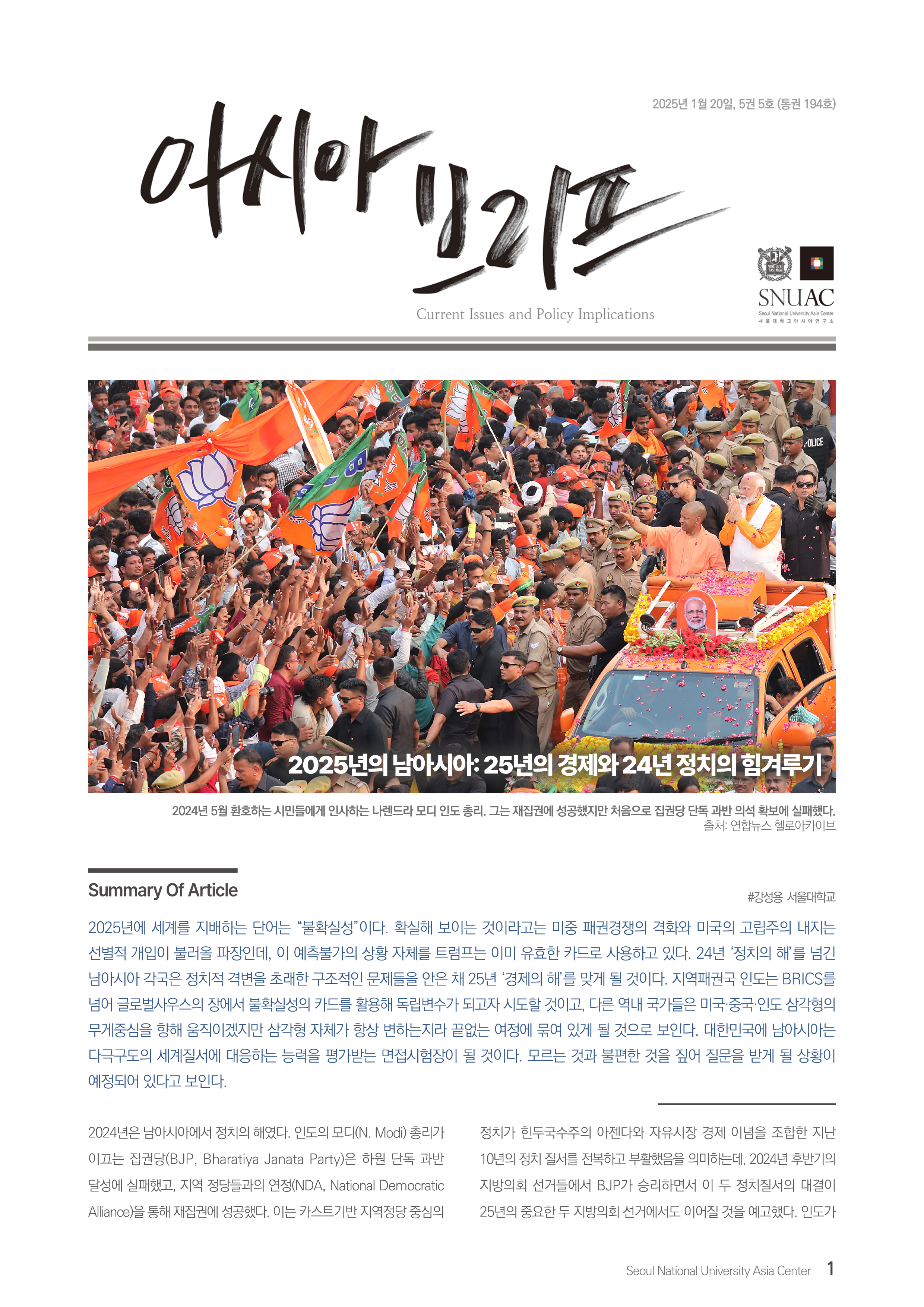

2025년의 남아시아: 25년의 경제와 24년 정치의 힘겨루기

2024년 5월 환호하는 시민들에게 인사하는 나렌드라 모디 인도 총리. 그는 재집권에 성공했지만 처음으로 집권당 단독 과반 의석 확보에 실패했다.

출처: 연합뉴스 헬로아카이브

2024년은 남아시아에서 정치의 해였다. 인도의 모디(N. Modi) 총리가 이끄는 집권당(BJP, Bharatiya Janata Party)은 하원 단독 과반 달성에 실패했고, 지역 정당들과의 연정(NDA, National Democratic Alliance)을 통해 재집권에 성공했다. 이는 카스트기반 지역정당 중심의 정치가 힌두국수주의 아젠다와 자유시장 경제 이념을 조합한 지난 10년의 정치 질서를 전복하고 부활했음을 의미하는데, 2024년 후반기의 지방의회 선거들에서 BJP가 승리하면서 이 두 정치질서의 대결이 25년의 중요한 두 지방의회 선거에서도 이어질 것을 예고했다. 인도가 절대빈곤의 상황을 벗어난 이후에도 상대적으로 견실한 성장을 보이고 있지만 (세계은행 기준 2023년 7.6%의 GDP 성장), 그 성장률의 추세는 꺾이고 있는 것이 확연하다. 그런데 장기 발전을 위한 구조적 개선이 이루어지지 못한 채로 외국인 직접투자에 의존하는 구조가 공고화되면서 일자리 없는 성장과 빈부격차의 확대를 통한 양극화가 굳어지고 있다는 사실이 현실적인 정치적 문제이다. 이러한 경제적 문제가 인도에서 여당 BJP에 실질적인 총선 참패를 불러왔다. 문제는 실업률과 결합한 인플레이션, 특히 식료품 물가였다고 할 수 있다. 남아시아 지역의 낙후된 농업이 기후위기에 대한 취약성을 노출시키면서 식료품 물가를 통제 불능의 상황으로 만드는 일이 잦아졌다.

양극화와 실업률 문제를 중심으로 한 경제 문제는 인플레이션과 맞물리면서, 다른 남아시아 국가들에서도 24년에 폭발적인 정치적 변환 국면을 불러왔다. 방글라데쉬에서 15년간 이어진 하씨나(Sh. Hasina) 총리의 권위적 통치가 대규모 시위사태로 막을 내렸다. 경제발전의 성과는 결코 미미하지 않았지만, 이를 생활 상황의 개선으로 연결시키지 못한 요인은 양극화와 주변국들보다 심한 부정부패였다. 마침 국가적인 통합성과 안정성마저 부재한 파키스탄의 경우에는 상황이 더욱 열악했다. 뻔잡 출신의 정치 엘리트들에 대한 불신은 22년 군부에 의해 축출된 임란 칸(Imran Khan) 전 총리와 그가 이끄는 PTI(Pakistan Tehreek-e-Insaf)에 대한 광신적 지지를 만들어 냈고 지난 2월에 이루어진 선거에서 PTI는 정당 단위 선거 참여에서 배제되었음에도, 결국 최대 의석을 얻었다. 결국 원내에서는 연정 구성에 성공한 샤리프(Shehbaz Sharif) 총리가 각본에 따라 재선에 성공했다. 임란 칸은 선거 전날 10년 형을 선고받고, 그와 부인이 동시에 14년형을 별도로 선고받는 등 사법처리 대상이 되고 있지만, 샤리프 총리는 현실 정치적 해결을 위해 PTI와의 협상을 24년 연말에 재개했다. 파키스탄의 인플레이션은 통계청 발표 수치로만 21년 9.50%, 22년 19.87%, 23년 30.77%를 기록했다.

이와는 다르게, 스리랑카는 2022년 4월 국가부도 사태를 맞은 이후 국가 외화수입의 두 원천인 해외 인력송출을 통한 송금액 수입과 관광업을 통한 수입이 코로나 국면을 벗어나 정상화 과정을 밟고 있다고 할 수 있다. 경제난에서 비롯된 권력 교체는 24년 9월에는 좌파 활동 경력을 지닌 디싸나야께(A. K. Dissanayake)를 대통령에 당선시켰고, 11월 총선에서도 대통령이 이끄는 좌파 연합이 대승을 거두었다. 행정 개혁과 부정부패 척결 공약을 내세운 그는 국가 부도 사태를 해결하는 과제와 동시에 절대빈곤으로 추락한 다수 국민들의 생활고를 경감시켜야 한다는 요구에 적합한 후보였다고 할 수 있다. 결국 360억 달러의 외채를 채무 재조정하는 데에 미국 주도의 IMF는 물론이고 70억 달러의 최대 채권자인 중국과도 긴밀하게 논의해야 하는 상황을 피할 수 없는 상황에 놓여 있기는 하다.

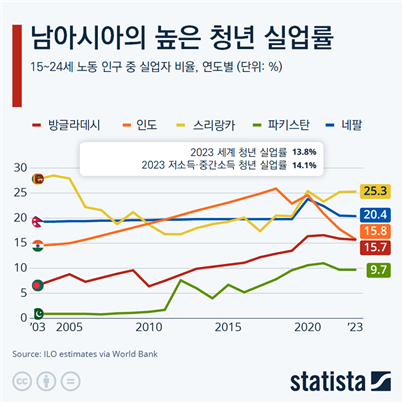

부정부패, 정책 실패, 취약한 수출, 세수 부족, 교육과 보건 투자 부족, 기초인프라 미비 등등의 문제들은 남아시아 모든 국가들에 해당하는 구조적인 문제들이다. 그리고 이러한 구조적인 문제들은 실업률과 인플레이션으로 국민들의 생활고를 더해가고 있다. 24년의 정치 변동은 이제 25년의 경제적 난제 해결의 과제를 각 나라의 집권층에 던져주었고, 모든 국가들은 각자도생과 다극화의 세계질서 속에서 생존과 발전의 전략을 모색해야 한다. 에너지 해외 의존도가 높고 산업 전반의 수출 경쟁력이 낮은 남아시아 국가들에게 25년 국제정세의 불안정성은 쉽지 않은 과제를 던지게 될 것이다. 중동과 우크라이나의 양면 전쟁은 물론 보호무역주의의 대두는 경제 구조 개선에 집중할 여유를 주지 않을 것이고, 이는 다시 높은 실업률과 인플레이션 압력으로 남아시아 국가들의 긴장도를 높이게 될 것이기 때문이다.

남아시아 각국의 청년(15~24세) 실업률 변동 추이

출처: statista.com

자료: 세계은행 자료 기반 ILO 추정치

다극화된 시대를 맞아 인도는 남아시아 지역 패권국으로서의 위상을 다시 한번 확립하고, 경제적인 주도권을 확고하게 하면서 역내 안정을 도모하는 나름의 노력을 취할 것이다. 이제 미국의 개입과 지원이 크게 줄어드는 남아시아를 생각하게 되면 인도는 남아시아 내에서 패권국으로서의 지위와 역할을 물리적 군사력으로도 분명하게 확인시켜야만 한다. 이는 곧바로 인도의 군사력, 그중에서도 공군력과 해군력의 강화를 의미한다. 방위력 증강은 재정 지출의 부담을 의미하는 바, 빈약한 교육 투자를 더욱 줄여야 할 수 있다. 현재 14세 이하 인구만 해도 인도 총 인구의 24%에 달하는(UNFPA 보고서) 정도의 큰 인구보너스를 안은 인도에서 인구의 저주는 청년실업률로 현현될 것인데, 여타 남아시아 국가들에서도 사정은 비슷하다.

여하튼 25년을 향한 인도의 사전 정지 작업은 이미 진행되었다. 중국 견제를 위한 러시아 포섭을 의미하는 ‘역키신저 전략’을 미국이 채택하게 될 때를 대비해 모디 총리는 지난 7월 나토 정상회담 시기임에도 불구하고 러시아를 방문해 푸틴 대통령과 정상회담을 가졌다. 그리고 24년 10월에는 중국과 국경에서의 무력 대치를 해소하고 2020년 이전의 상태로 복귀하는 합의를 이루어냈다. 중동과 우크라이나에서 동시에 진행 중인 두 전쟁의 상황에서 인도는 러시아와 미국의 긴장관계가 약화되면 좀 더 나은 입지에서 대-러시아 무역을 강화하는 것은 물론 BRICS 국가들을 중심으로 글로벌사우스의 대변자를 자처하면서 입지 강화를 노릴 것이다. 이 과정에서 달러 패권에 대한 노골적인 도전을 감행하지는 않겠지만, 인도 주도의 교역과 루피화 국제 결제망 구축을 꾸준하게 모색할 것이다. 중국에 대한 무역제재가 강화되면 인도가 노동집약적인 산업 분야에서 상대적인 이익을 취할 수 있으리라 기대도 가능하지만 자본집약적 산업분야에서는 상황이 다르다. 그래서 인도는 내수시장 부양을 통해 GDP 성장률을 꾸준히 높게 유지하면서도 동시에 날로 심각해지는 양극화를 완화시킬 수 있는 길을 찾으려 할 것이다.

그런데 이는 인도의 구조적인 문제들과 얽혀 있어서 단기간 몇몇 정책을 실시해서 해결할 수 있는 것이 아니다. 이러한 사정이 최근 인도가 자의식 면에서 인지부조화에서 벗어나는 듯한 태도를 보이는 이유이다. 예로 인도가 24년 하반기에 한국의 조선업계를 향해 협력의 손길을 내뻗은 일은 기존의 관행으로 보자면 무척 의외의 일이다. 트럼프의 미국이 인도에게 던질 문제들은 관세 인상과 이민 규제를 꼽을 수 있는데, 전자는 인도가 얼마나 양보해야 하는지의 외교적 질문을 던질 것이고, H-1B 비자 문제는 인도 중산층을 향해 “세계의 스승”을 자처하는 모디 총리의 위상을 확인시켜 주어야 하는 국내 정치적으로 심각한 문제를 던질 것이다. 트럼프에게 인도인 불법 이민자를 모두 본국으로 송환하겠다는 카드를 던지는 극단에서부터 미국이 관세를 높이는 만큼 인도도 보복관세를 부과하겠다는 다른 극단까지의 사이에서 모디는 고심해야 할 것이다.

예기치 못한 돌발변수도 고려해야 한다. 남아시아 역내 국가들 간의 국경은 그 태생에서부터 불확실성을 안고 있었다. 인도-중국 간의 분쟁뿐 아니라 네팔-인도, 인도-파키스탄의 국경분쟁은 역사적으로 해결이 난망한 면이 있다. 아프가니스탄까지 가세해서 벌어지게 될 국지전의 가능성은 지역 전체의 안정성을 위협할 가능성이 있다. 파키스탄은 이미 지난해 인도, 아프가니스탄은 물론 이란과도 물리적 충돌을 겪었다. 미얀마의 반군 세력이 독립을 선언한다거나 하는 돌발적인 사태가 벌어질 경우, 방글라데쉬와 인도 동북 7주가 소용돌이에 휘말릴 가능성이 높다.

인도의 노력과는 별개로 다른 역내 국가들은 중국과 인도, 미국과 인도 사이에서의 실용외교를 통해 인도를 향한 압력을 강화해 갈 것이다. 네팔과 몰디브에 친중파 인사들이 집권했다는 사실과 방글라데쉬에서 반인도 지향의 세력이 공고해지고 있다는 상황만으로도 인도의 일방주의가 사상누각이 될 수 있다는 사실을 잘 보여주고 있다. 이 모든 복잡다단한 다차원 방정식에 대해 인도는 매번 해답이 드러나고 나서야 자신들이 애초에 알던 답이라고 주장할 것이다. 어디까지 사실인지 그리고 어디까지 믿는 척해 주어야 하는지에 대한 판단은 우리의 몫이 될 것이다.

* 이 글의 내용은 아시아연구소나 서울대의 견해와 다를 수 있습니다.

Tag: 남아시아, 인도, 방글라데쉬, 파키스탄, 스리랑카

이 글과 관련된 최신 자료

-

- 강성용 (2024). “방글라데쉬는 어디로 향하고 있는가? 양극이 지배하는 나라에 대한 양극적 서사의 이면.” 『아시아브리프』 4(27), 서울대학교 아시아연구소.

- 강성용 (2023). “인도 정치의 변화와 모디 총리: ‘카스트 정치’에 뿌리 둔 자유시장주의와 국수주의의 결합” 『월간조선』 8월호.

- Asian Development Bank (2024). Asian Development Outlook: September 2024. Asian Development Bank: Manila.

- Brass, Paul R. ed. (2010). Routledge Handbook of South Asian Politics: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. Routledge: London and New York.

- World Bank Group (2024). October 2024 South Asia Development Update: Women, Jobs, and Growth. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Washington DC. https://openknowledge.worldbank.org/ (accessed 2025, Jan 9)

- Ubaydullaeva, D. and Genauer, J. (2024). “Shifting Geopolitics of Central Asia: The Regional Impact of the Russia-Ukraine War.” Australian Institute of International Affairs, November 20. https://www.internationalaffairs.org.au/

저자소개

강성용 (citerphil@snu.ac.kr)

현) 서울대학교 인문학연구원 부교수, 서울대학교 아시아연구소 남아시아센터장, 한-인도산업포럼 상임위원장

전) 오스트리아 빈대학 책임연구원, 국제 울너사본 프로젝트 발기인, 무진불교학술상 집행위원장

<주요 저서와 논문>

주요 저서와 논문

『위대한 인도』 (공저), (문학동네, 2024).

『종교문해력 총서 2 불교. 미처 몰랐던 불교, 알고 싶었던 붓다. 인생의 괴로움과 깨달음』 (불광출판사, 2024).

“The Future of RMG Industry of Bangladesh Confronting COVID-19 and Industry 4.0: A Thematic Analysis.” (Kang et al.), Chittagong Independent University Journal. 2023.

“쌍쓰끄리땀과 암벧까르(Ambedkar)의 소환 그리고 고대사 재구성과 인도 현대 정치의 규정요소로서의 언어.” 『아시아리뷰』 10(2), 2020.